Palabras claves: CULTURA FÍSICA/ ACTIVIDAD FÍSICA Y DE SALUD/ DESARROLLO MOTOR.

Titulo: La familia: dispositivo apropiado para mejorar la actividad motriz del niño de 0 a 1 año.

Autora: LIC: MARIETTA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

DPL: CULTURA FÍSICA TERAPÉUTICA

PROFESORA: COMBINADO DEPORTIVO NO 2

Fecha de publicación: 25 de Febrero del 2011

RESUMEN

El trabajo parte en los requerimientos y perspectiva de la Cultura Física como medio de distinción física e integración estructural que para la atención al infante centra las tareas principales en los Programas de Intervención Temprana en relación con la Educación Física y la Educación Preescolar, en el Programa Educa a tu hijo. Para la atención al desarrollo motor del primer año de vida, se realizó un estudio bibliográfico, socio demográfico, observacional longitudinal, descriptivo y analítico, del funcionamiento motor validado por la escala de desarrollo motor aplicada por salud en la población cubana, y comprobación de los conocimientos de las madres en la actividad. Todo ello llevó a una actividad de orientación y desarrollo a las madre para asumir la participación en la formación y desarrollo de las manifestaciones motoras de su hijo. Evidenciándose en el periodo de 6 a 12 meses mayor atención individualizada, para el 60 % del total de niños, dado a la falta de acciones o estimuladores previo, aspecto que se confirma con la intervención y los resultados en las edades de 1,5-3 meses, de atención inicial y bajo el mismo sistema de actividad. El principal resultado en correspondencia con sus objetivos fue dado por el carácter grupal y organizativo, el nivel de beneficios niño-madre, se crea el nexo entre la cultura física y el territorial en la promoción efectiva del programa de estimulación temprana a nivel macro social.

INTRODUCCIÓN

La Cultura Física es una forma de integrar la instrucción, la educación y la prevención en un proceso único para desarrollar habilidades motrices, capacidades físicas, conocimientos y promover un estilo de vida más saludable. Para influir positivamente en la esfera educativa, el profesor de cultura física debe aprovechar las potencialidades instructivo-educativas que esta brinda, así como las situaciones que se produzcan en el desarrollo del proceso para fomentar la formación.

Para el logro de estas metas educativas desde edades tempranas, a nivel social se ha trazado como estrategia los Programa de Intervención Temprana en nexo con la Educación Física y la Educación Preescolar. Impulsar estos planes y programas de contexto social vinculados al infante, es más que una necesidad, por el valor educativo y formativo que generar en una etapa tan importante como lo es, el primer año de vida, en el que la familia y el entorno van condicionando la construcción del nuevo individuo.

En las primeras etapas del desarrollo infantil se forman las primeras experiencias, vivencias, sentimientos y actitudes que definirán, en gran medida, cómo seremos en el transcurso de nuestra vida. Por este motivo las etapas del desarrollo infantil cumplen un papel primordial en lo que es la construcción de la personalidad, ocurre un proceso dinámico y continúo de crecimiento unido a cambios en la composición corporal que pautan las características físicas generales de cada período de la infancia.

Proceso que puede ser favorecido, el ejercicio físico no solo establece el punto central y de partida en gran parte para el desarrollo de movimiento desde la posición en decúbito prono hasta la bipedestación y la marcha. Se favorecen también otras esferas fisiológicas . Es importante tener conocimiento de esta evolución para valorar el desarrollo motor del niño, producto o no, de la estimulación, atendiendo a algunos parámetros, reflejos y desarrollo normal del niño sano.

La Gimnasia para el Bebé, materia en Intervención Temprana, dispuesta por el Programa Educa a tu hijo, atendida por el profesional de la Cultura Física, en vínculo con las áreas de salud, es el responsable de dar respuesta a los objetivos del contenido distribuido en complejos de acciones que responden a las características fisiológicas de los diferentes estadios del primer año de vida. Programa inicialmente desarrollado en la zona rural de ayuda a la familia, para la formación física y mental inicial de aquellos niños que no gozaban del circulo infantil, por sus madres ser amas de casa, recibiendo de esa forma, los diferentes niveles de enseñanza-aprendizaje físicos e intelectual de los niños que recibían la educacional preescolar en círculo infantil, posibilitando la entrada a la escuela en condiciones similares a estos niños. Se incorpora en la zona urbana en los años 90, con igual rigor, aplicándose desde los cuarenta y cinco días de nacido el niño hasta el año con continuidad de atención por las vías no formales hasta la entrada a la escuela.

Lic. R. Ordaz, L., en el folleto, Salud vs Sedentarismo, plantea, “Son vías necesarias desde un prisma multidisciplinario, en el cual médicos y especialistas en cultura física funden, en unidad indisoluble, las formas, los medios y procedimientos de sus perfiles respectivos a la hora de abordar la incorporación de grandes masas populares a la solución de los problemas relacionados con la lucha por la salud….La relación entre cultura física y salud publica constituyen una unidad de acción e interés tal, que mucho de los indicadores por los cuales se miden los países desarrollados el nivel de vida de la población depende en gran medida de la cultura física que tengan los ciudadanos…(1)

De forma general, este Programa ha sido una vía no escolarizada creada por el Estado Cubano en atención a la familia y ayuda a las madres en la educación inicial de su hijo; que ha dado respuesta a un equilibrio educacional entre el niño que recibe la instrucción docente en los centros de enseñanza-aprendizaje y los niños que no transitan por circulo infantil. A su vez un reflejo de la estructuración sistémica en la atención integral.

Gladys Bequer, con respecto a la Gimnasia para tu Bebé, concluye, “La educación física como una influencia organizada y con un objetivo determinado sobre el organismo del niño debe prever la completa satisfacción de las necesidades fisiológicas del movimiento. Esta terea debe solucionarse no solamente con la realización de actividades programadas de Cultura Física y de otras formas de Educación Física, sino teniendo en cuenta toda la organización de la vida del niño y de todo el colectivo infantil…“El cumplimiento sistémico del ejercicio físico influye favorablemente en el estado general del niño” (2).

Desde el enfoque de la acertado de la autora, es necesaria comprender la satisfacción de necesidades fisiológicas desde una edad determinada del desarrollo humano en sus características fisiológicas que la distinguen, y por consiguiente, necesidades propias manifiestas en esa etapas de la vida, cabe señalar que estas se presentan según el área en que se produce, que de forma general, es biológico, incluyendo el desarrollo físico, anatómico y fisiológico; en lo psicológico, se destaca el desarrollo intelectual, personal, emocional, y psicomotor consiguiendo el desarrollo motor, cognitivo, social y del lenguaje del niño; y en lo social, incluye todo el proceso de formación de la conducta social, procesos de socialización y como tal en relación con la sociedad. De ahí la importancia de iniciar en edad temprana y durante toda la vida, diferentes tipos de actividades. El niño sano estas capacidades las adquiere de forma armónica, global y progresiva con la correcta influencia del medio que lo rodea y en el que el adulto tiene la responsabilidad.

Uno de los temas esenciales desarrollados por Vygotsky es el de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. El no identifica el pensamiento con el lenguaje, o el pensar con el hablar, como hacen los conductistas, más bien establece una relación dinámica entre ambos. Esta relación la representa a través del sujeto que simultáneamente los va desarrollando dentro de sus relaciones de comunicación en un espacio cultural concreto (Ramos, 2000) (3).

El pensamiento típicamente humano surge cuando convergen el lenguaje y el pensamiento, sólo allí puede construirse un ambiente altamente estructurada como la nuestra el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y por la experiencia sociocultural del niño (Ramos, 2000) (4).

La Gimnasia para el Bebé básicamente persigue metas anheladas por el Sistema de Cultura Física y el Sistema Nacional de Salud, y junto con ellos, la ciencia pediátrica y la cultura física comunitaria, instituciones cuyo fin esencial está en la influencia del ejercicio físico, en la satisfacción de las necesidades propias del niño, favorecer los cambios fisiológicos que se suceden en ese período. Esta gimnasia, además, brinda a la familia los indicadores de desarrollo que caracterizan cada periodo del niño permitiéndole a la madre valorar lo que ha logrado el niño. Previa orientación para la educación y cuidado de su bebé, en tanto proporciona un mejor vínculo biológico, psicológico y espiritual de la madre con su hijo y eleva el nivel cultural de la familia desde el papel protagónico en el desarrollo motor de su hijo, valores que pueden ser trasmitidos.

Tratado anteriormente, la Estimulación Temprana hace referencia a todas esas actividades de contacto o juego con el bebé que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. Ayudando a desarrollar sus sentidos y fortalecimiento del aparato de sostén y locomotor.

Para lograrse tales objetivos a nivel social, los educadores, y profesionales de la cultura física, necesitan incorporarse de forma activa a la vida social desarrollando una planeación estratégica administrativa con acciones concretas dirigidas a la comunidad enmarcando el rol protagónico de la familia, la cual debe estar identificada con el periodo de desarrollo del niño en el primer año de vida y preparada para dar respuesta a sus necesidades estimulando el desarrollo motor de su hijo.

– Problema Científico:

¿Como contribuir a la adquisición de conocimientos necesarios en la madre para el desarrollo practico en la estimulación de la motricidad del niños de 0 a 1 año?

– Objetivo general

Favorecer la orientación y desarrollo de las madres en la actividad de la estimulación del desarrollo motor del niño de 0 a 1 año, según los parámetros para el desarrollo motor normal validados para los niños cubanos.

– Tareas

- ¿Cuáles son los referentes teóricos metodológicos que deben ser considerados para la estimulación de la motricidad en niños de 0 a 1 año?

Estudio y Sistematización de los principales fundamentos teóricos metodológicos básicos en la atención al desarrollo del niño de 0 a 1 año de edad, la estimulación, la Gimnasia para el Bebé, la actividad de orientación, la educación física, y la validación del desarrollo motor de 0 a 1 año. Establecer las acepciones acerca de, actividad de orientación, trabajo en grupo, familia.

- ¿Cuáles son los conocimientos que tienen las madres con referencia a la actividad, para la práctica en la estimulación temprana de su hijo en el periodo comprendido?

Aplicación diagnostico a padres, en relación con sus opiniones y valoraciones sobre la orientación recibida hasta el momento de iniciarse la investigación y durante la misma.

- ¿Cuáles son las manifestaciones motrices de los niños?

Observación individualizada y longitudinal de los niños para valoración de las manifestaciones según parámetros de desarrollo motor normal.

Para ellos se debeL2,3

- Selección de la muestra

- Descripción de lo observado

- Elaboración de la guía de control

- Control y seguimiento

- Análisis de los resultados obtenidos por control

- ¿Qué actividades podría realizar con las madres para favorecer la participación y cooperación de grupo en la estimulación del niño?

Determinar las acciones que deben conformar una actividad de orientación y desarrollo práctico según resultados diagnósticos.

Teniendo en cuenta:

- Su necesidad

- Los fundamentos filosóficos, didácticos

- Los fundamentos fisiológicos

- Las premisas que garantizan su eficiencia

- El sistema de tareas

- Las vías para su organización e implementación práctica.

- ¿Cómo influir en el desarrollo motor del niño que no ha recibe la estimulación previa a los 6 meses?

Elaboración de un complejo de ejercicios y manipulaciones que favorezcan el desarrollo motor de los niños atendiendo a la secuencia de desarrollo normal validado.

Para ello debe tenerse en cuenta:

- Opinión de los colaboradores

- Etapa de desarrollo del niño

- Correspondencia de la actividad con la zona de desarrollo próximo del niño

- Control y seguimiento

- ¿Cómo se manifiesta el niño cuando la actividad de estimulación es individual, y como cuando es en grupo?

Análisis de los resultados de los grupos y representación grafica para conclusiones

y discusión.

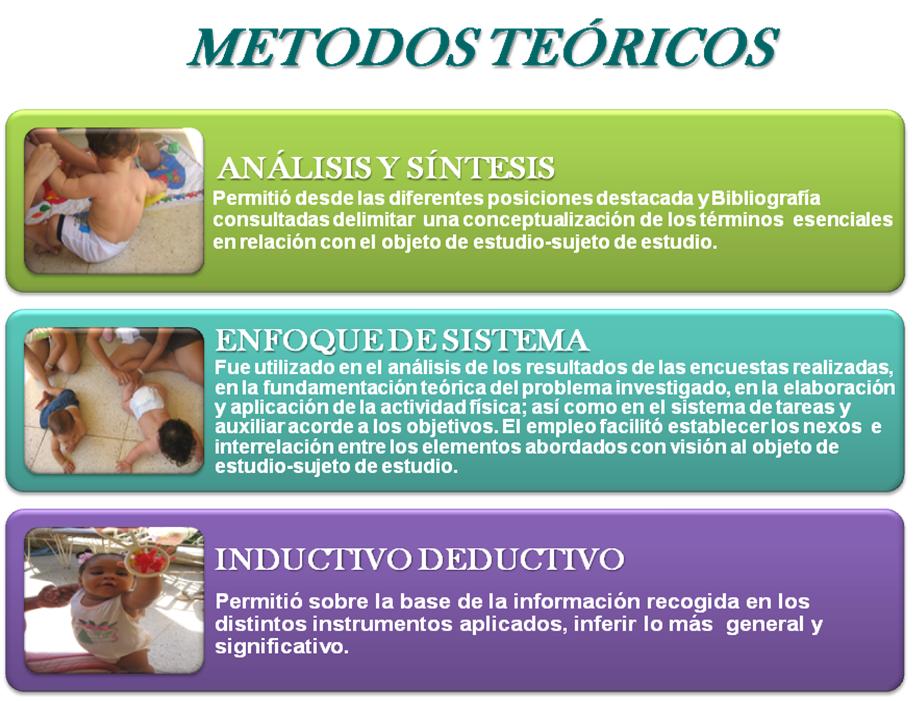

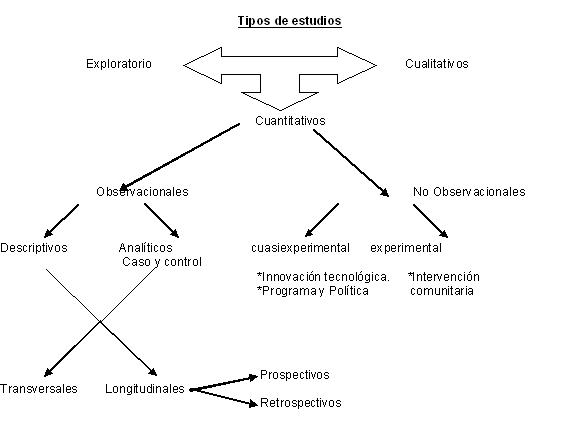

En el cumplimiento de las tareas fueron utilizados métodos según la clasificación de Estévez Cuellel, M. y González Ferry, C. (Anexo 7) Entre ellos se encuentran: (5)

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (Anexo 11)

|

TEÓRICOS |

EMPÍRICOS |

MATEMÁTICOS-ESTADÍSTICOS |

|

1. Análisis – Síntesis, |

1-Observación |

1-Procesamiento porcentual. |

|

2.Inducción–Deducción, |

2-Entrevistas |

|

|

3. Enfoque de sistema |

3-Encuestas |

|

|

4.Análisis– Documental |

4-Medición |

|

DESARROLLO

Para comenzar se realizó un análisis documental y bibliográfico sobre desarrollo motor y estimulación en el primer año de vida por la gimnasia para el bebé en cumplimiento del programa, diagnostico socio demográfico por las áreas de salud del territorio Colón Nuevo Vedado. Se realizó entrevista a 11 profesionales de salud de las áreas seleccionadas del territorio y 72 pobladores, de ellos 47 madres (Anexo 9) con hijos en el rango de 0 a 12 meses de edad, se les realizó encuesta analizar y sintetizar criterios, conocimientos, motivaciones, y opiniones de las madres, para la atención al desarrollo motor del en el primer año de vida, valorar el apoyo de la población, consultorios y organizaciones políticas.

En la estrategia proponemos para diagnóstico un estudio observacional descriptivo, retrospectivo y prospectivo (Anexo 11) para la adecuada atención individual de la madre y el niño aplicándose una guía de observación (Anexo 10) de las manifestaciones motrices del niño y los conocimientos de las madres en la atención a la etapa, a partir de aquí se traza la actividad de Gimnasia para el bebé partiendo de una actividad de orientación a las madres para la instrucción y desarrollo práctico en la estimulación del desarrollo motor de su hijo. Se traza horario por etapa de vida, horario que fue aumentando según disposición de los grupos y madres (Anexo 8). La actividad de orientación (Anexo 14/15) inicia con la primera semana (3frecuencias por grupos) con demostración práctica de la profesora tutora e imitación de las madres y actividad para la casa, a partir de la segunda semana se introduce alguna vivencia del niño fuera del grupo de trabajo e incorporan otras dinámicas de participación, las madre dirige sesiones de actividad, estimulación a niños diferentes, se desarrolla la actividad individual o en grupo, una sesión semanal en que los niños interactuaban sin tener en cuenta grupo de edad, entre otras acciones. Cabe destacar que cada sesión se inicia con los elementos básicos que registra la gimnasia para el bebé.

Resultados y conclusiones

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO MOTRIZ DEL NIÑO DE 0 A 12 MESES Y APLICACIÓN EN EL CONSEJO COLÓN DEL MUNICIPIO PLAZA.

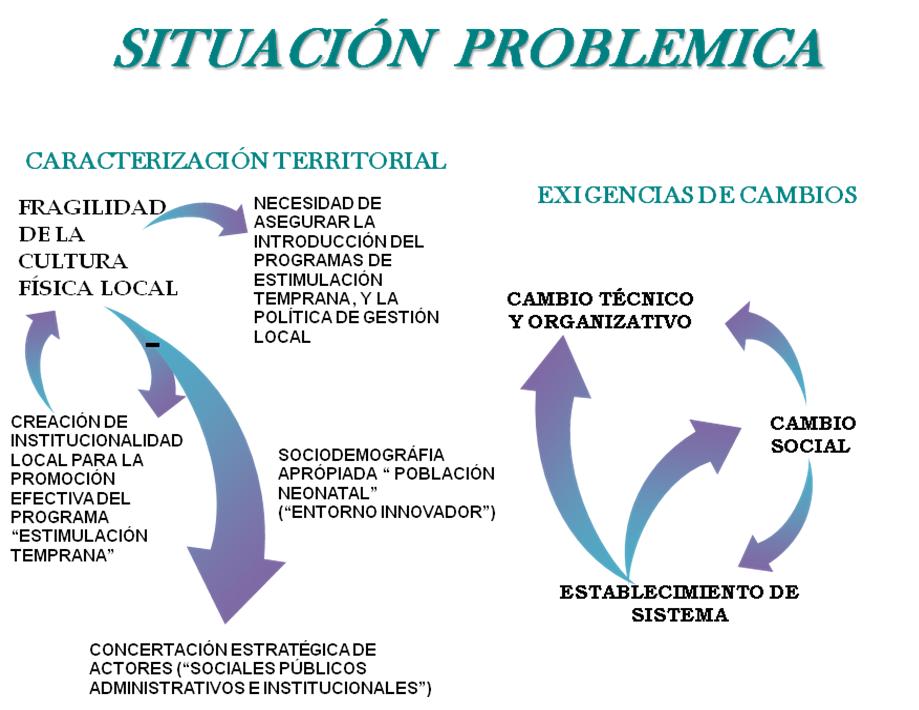

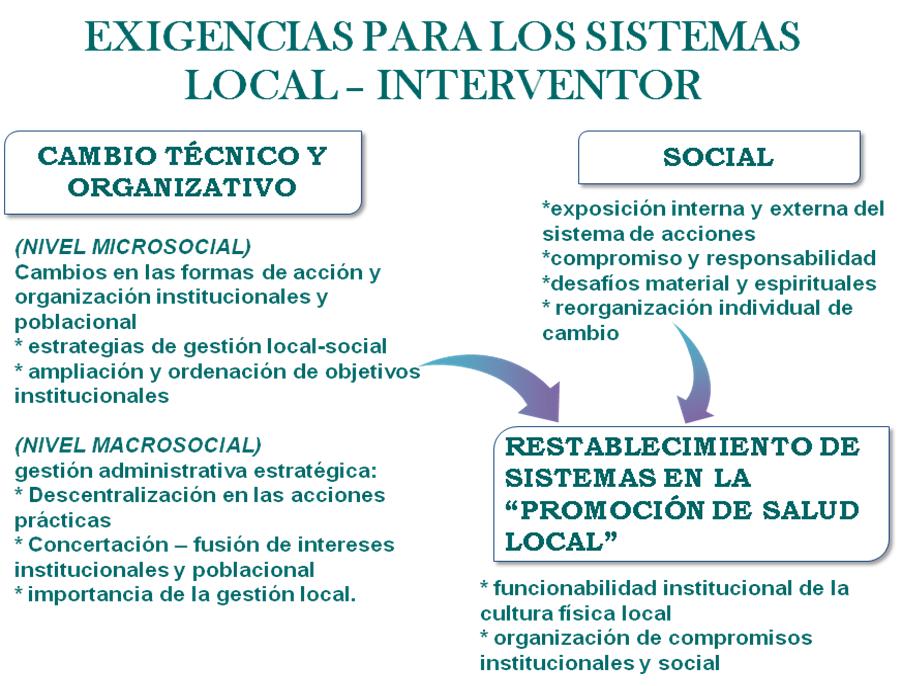

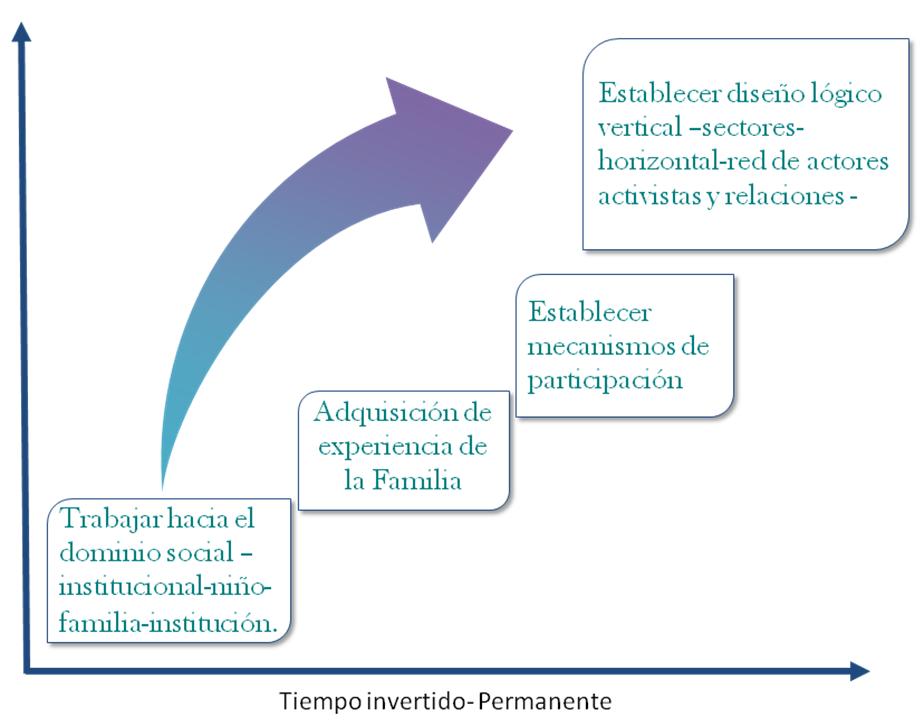

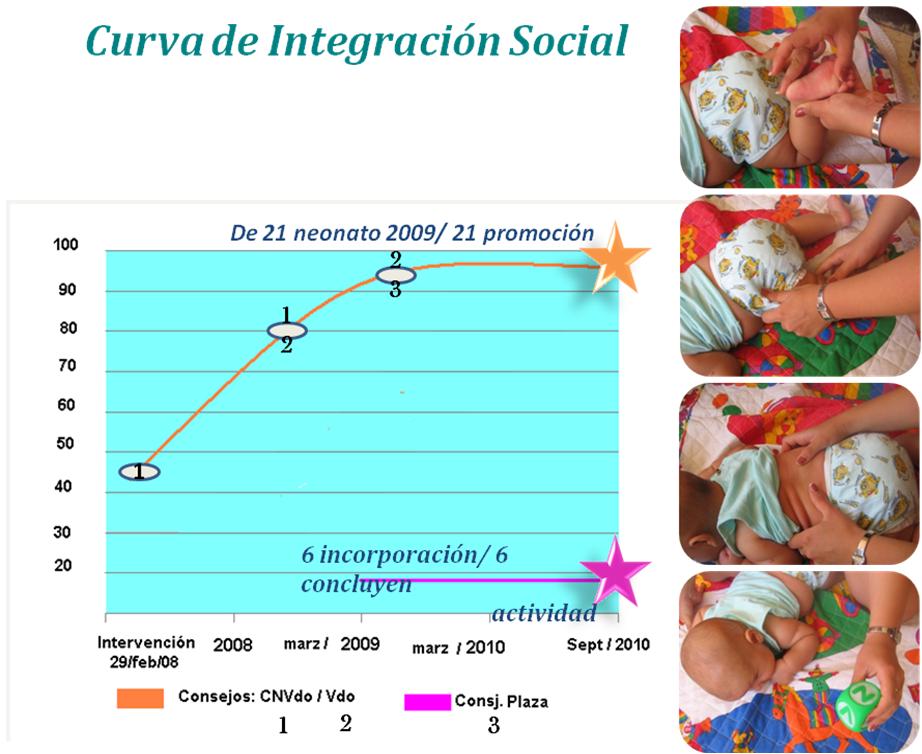

En el diagnostico inicial en cuanto a la situación polémica la caracterización territorial reportada en (Anexo 1). Estrategia encaminada a un tiempo (Anexo 2):

– Trabajar hacia el dominio social niño-familia-instituciones

– Adquisición de experiencias y cultura familiar

– Establecimientos de mecanismo de participación y cooperación

– Establecimiento de un diseño vertical y horizontal.

El desarrollo de las acciones propició garantizarse el recurso humano y material sin otro valor financiero que la retribución salarial de la interventora y personal colaborador (Anexo 3). Cabe destacar que de los 47 niños atendidos en el periodo de los 29 meses, 41 corresponden a una población seleccionada

– En las áreas donde se realiza la actividad “El Hueco” (2008-09), el área de atención al Consejo Colón corresponde al portal de una vivienda (2009-10); ambas reúnen las condiciones ambientales necesarias para la actividad con el niño.

– Cabe destacar que lo que inicialmente se resumía a la función de las madres pasó a ser accionar de abuelas, tías y padres, con la participación activa en ambos sexos.

– Los medios utilizados para los estímulos sensoriales de los niños fueron aportados por las familias: pelotas pequeñas, medianas, grandes inflables, marugas, carritos…; de uso colectivos, la actividad de carácter grupal influyó tanto en el niño como en la madre.

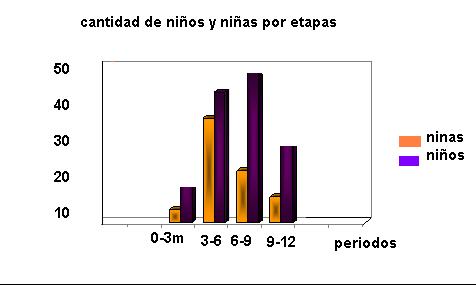

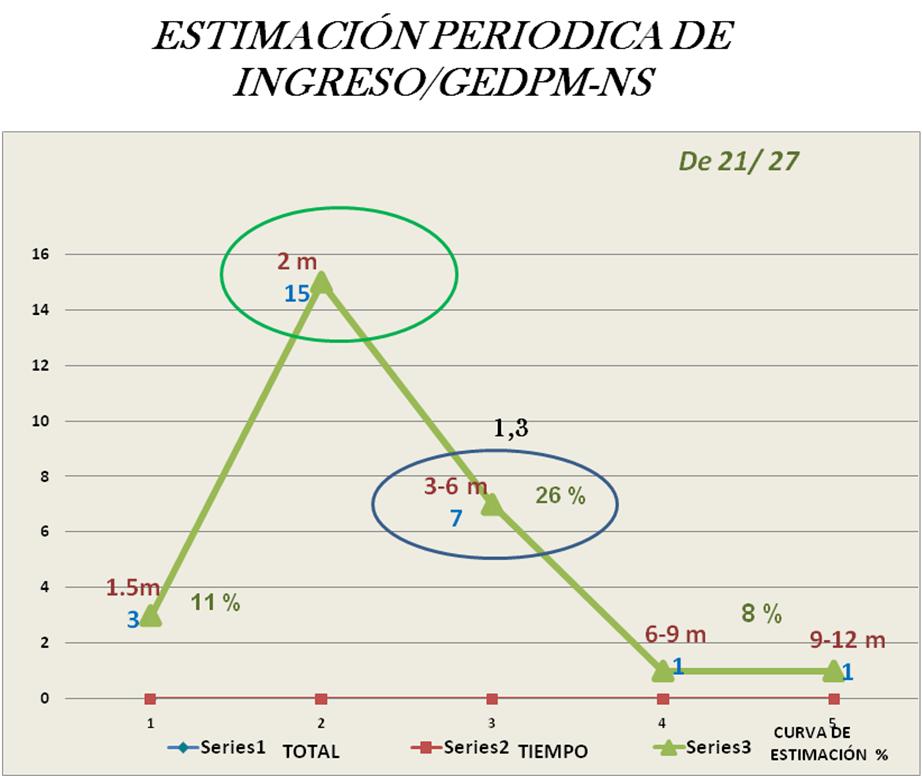

– La distribución de la muestra infantil según edad y sexo de la población seleccionada de 0-1 año registra un comportamiento hacia la disminución en la edad extrema del primer año de vida, lo que indica el 10,63%. En su parte central∆, se observa una regularidad en las edades comprendidas entre los 3 a 9 meses, representando el 8,6%.

– El rango de edad predominante es el de 1,5 – 3 m, específicamente con seguimiento de la intervención, representando el 34,04%. En el gráfico de observa un predominio cuantitativo del sexo masculino sobre el femenino. El rango central del grafico indica que el 65,94 inicia la gimnasia de estimulación del desarrollo motor sin ser asistidos en los periodos precedentes (Tabla 1).

– Según el nivel educacional predominó el nivel universitario para un 41% seguido por el técnico medio para un 16,5%. El nivel de primaria incompleta se comportó en un 15,1% y el preuniversitario obtuvo un 12,5% de incidencia en la población, por último el nivel primaria completa y de secundaria básica mostraron los menores valores. Estas cifras demuestran el alto nivel educacional de la población en estudio, aspecto de importancia la hora de la realización, y participación de tareas sociales y la prevención de salud (Tabla 2). Existió un predominio del sector trabajador para un 47,5% seguido por los estudiantes 20,1%. Las amas de casa y los jubilados ocuparon un 7,9% y un 11,5% respectivamente para concluir con los desocupados con un 12,9% (Tabla 3).

– La distribución de la población según muestra grupal de la población seleccionada se evidencia un predominio de los niños que inician la gimnasia pasado el primer trimestre, con un nivel más alto de limitación de movimientos y reflejos pasivos, representando de un 60% (9 a 12m), un 53% (6 a 9 m) y 45% para el rango de 3 a 6m respectivamente, sin existir deficientes o discapacitados (Tabla 4).

– Al Realizar un análisis en profundidad de la situación de la muestra participantes, logramos constatar problemas motivadores por factores.

Priorización de los problemas identificados.

ª Inestabilidad del recurso humano del servicio en las localidades para la atención continuada de los neonatos o recién nacidos hasta el periodo del año, aspecto que no permite la correcta atención a los movimientos dentro del ciclo de desarrollo del infante.

ª Buen índice de gestantes y niños en el rango seleccionado para la transmisión de la continuidad de los programas de educación inicial por la Cultura Física.

Sostenemos la opinión de que en la comunidad se pueden realizar muchas actividades para mejorar, cada vez más, el estado de salud de la población; actividades realizadas fundamentalmente con la cultura física del individuo desde la edad inicial y que constituye el objetivo principal de la Atención Primaria de Salud.

– Existió un predominio en pacientes de 50 a 54 años seguido por el rango de 40 a 44. Predominaron además los pacientes del sexo femenino con nivel de escolaridad de universitario y técnico medio, la mayoría de los pacientes fueron trabajadores.

– Dentro de las condiciones de estilo y modo de vida la cultura física, las características psicosociales y la satisfacción de las necesidades básicas fueron buenas en nuestro estudio. El grupo de adultos participantes

– Los servicios de Cultura Física donde reciben atención la población estudiada fueron catalogados en general como buenos con respecto a la calidad de la atención brindada, la institucionalización del servicio en un área no integrada a la actividad física, en la constitución de otros grupos de de satisfacción: VNF, Obesidad, HTA, Adulto, Gimnasia Laboral, entre otras. La cooperación general de pobladores y administraciones sociales a favor de la intervención.

– El desarrollo de una actividad de orientación a las madres sobre la idea de la gimnasia para el bebé, contribuyo al desarrollo de los infantes en el período atendiendo a lo estipulado por los programas educacionales y físicos dispuestos por el organismo rector de la cultura física territorial.

– El nivel alcanzados por las madres favoreció la creatividad y desarrollo de su hijo como la mejor vía para la estimulación del desarrollo del niño “La interacción madre – bebé”

– Se logra a continuidad en la gimnasia para el desarrollo motor de los neonatos comprendidos en el periodo de 29 meses, y el aprovechamiento de alguno de estos en la continuación a las VNF.

– Se suplen las necesidades evidenciadas en los niños que inician la gimnasia pasado el primer trimestre, con un nivel más alto de limitación de movimientos y reacciones pasivas a los reflejos y comunicación, éxito dado a la comprensión de los padres de atender las necesidades físicas y psíquicas de los hijos y a la aplicación sistemática de actividades físicas en estos niños.

– El análisis realizado de los resultados, evidenció una alta valoración de su concepción general de lo dispuesto por la Enseñanza Preescolar Inicial en su instrumentación en la gimnasia para el bebé a través de la actividad práctica de los padres, así como de sus posibilidades de implementación.

– La actividad de orientación implementada, influyó favorablemente en la adquisición de conocimientos y de la habilidad profesional del profesor-tutor, provocó el incremento de la motivación y el interés de los padres y equilibrio de los niños desempeñando un papel fundamental el trabajo en grupo, y las formas de evaluación utilizadas

– La consideración de partir de la necesidad de desarrollar la motricidad de 0 a 1 año, organizada alrededor de una actividad orientativa a los padres, en sistema de tareas, ha resultado ser una vía eficaz para la contribución a resolver el problema de conocimientos y desarrollo motriz de las muestras que generó lo científico de la investigación realizada.

RECOMENDACIÓN

– Se organicen actividades metodológicas, cursos de pregrado y postgrado, en los que se utilicen para su divulgación los resultados teóricos y metodológicos obtenidos en esta investigación.

Bibliografía

(1) Lic. Rubalcaba Ordaz, Luis / Dr. Canetti Fernández, Santos. Salud vs Sedentarismo. Edit. Pueblo y Educación (1989). Prólogo. párrafo 3-4.

(2) Lic. Bequer Díaz. Gladys, metodóloga de Educación Física Preescolar, Gimnasia para tu Bebé. II Parte, página 1, párrafo 2.

(3) Torres Zamora Elizabeth Mercedes, Trujillo Perez Maria Angelica y Velasco Rivera Alejandro. La Influencia del Lenguaje sobre el Desarrollo de los Conceptos. FESI, UNAM (2007)

(4) Torres Zamora Elizabeth Mercedes, Trujillo Perez Maria Angelica y Velasco Rivera Alejandro. La Influencia del Lenguaje sobre el Desarrollo de los Conceptos. FESI, UNAM (2007)

(5) Estevez Cuellel, M, Arroyo Mendoza , M. y Gonzalez Ferrry, C. (2004)

(6) Dr. Mazorra, (1993-94) Teoría de Piaget. Conferencia Psicología y Desarrollo (Sensoriomotor stage and psychologies) (material de estudio)

Anexo 1

Anexo 3

Área de atención para la Estimulación del Desarrollo Motor del Niño de 0 a 1 año

Gestión de los actores del Consejo Colón Nuevo Vedado. CM. No10

Periodo 2008-2010

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

METODOS EMPÍRICOS

Anexo 8

DISEÑO PRÁCTICO

TEMPORALIZACIÓN CON ACCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL

|

Edad/ Meses |

Hora |

Lunes |

Martes |

Miércoles |

Jueves |

Viernes |

|

1,5 – 3 |

8.45-9:00/9:10 |

x |

|

x |

|

x |

|

3 – 6 |

9:10-9:45 |

x |

|

x |

|

x |

|

6 – 9 |

9:00-10:00 |

|

x |

|

x |

x |

|

9 – 12 |

9:00-10:00 |

x |

|

x |

|

x |

Anexo 9

ENTREVISTAS A FAMILIARES Y MADRES.

Concepción del desarrollo del niño, la estimulación y la educación.

- ¿Qué es para usted la estimulación?

- ¿Cómo ha estimulado usted el desarrollo de niño?

- ¿Buscas información para preparar para la educación de su niño?

- ¿Cómo considera usted que puede influir en la educación y desarrollo de su hijo?

- ¿Qué papel considera le corresponde a la familia? ¿Puedes hablarme de él?

- ¿Conoces como es tu niño en esta etapa de su desarrollo?

- ¿En qué consiste el desarrollo de tu hijo en estas etapas?

- ¿En que consiste, a su entender, el desarrollo de su niño en esta etapa?

- ¿Cree que existan diferentes etapas en dicho desarrollo?

- ¿Cuáles?

- ¿Cómo puedes ayudar usted al desarrollo de su hijo?

- ¿Qué ayuda le pueden brindar?

- ¿Permite que su niño logra hacer algo por sí?

Anexo 10

Planilla de Observación I

Nombre del niño(a) _______________________________________________

Fecha: _________ No de Sesión: ________________

* Otras Identificaciones.

|

|

GENERALIDADES DE LAS ETAPAS* |

CORTES |

SIGNOS ANORMALES

|

||||

|

|

1,5m |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1 |

Sostén cefálico en prono |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

Manos en momentos abiertas |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

Predomina el periodo de sueño |

|

|

|

|

|

|

|

|

3m |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

6 |

Manos más tiempo, abiertas, línea media |

|

|

|

|

|

Pobre seguimiento visual |

|

7 |

Sigue objetos y gira la cabeza |

|

|

|

|

|

No vocaliza |

|

8 |

Sostén cefálico en prono, apoyo antebrazos. |

|

|

|

|

|

Sonrisa pobre, apatía |

|

9 |

Sonríe al estimulo, vocalizaciones. |

|

|

|

|

|

Irritabilidad, excitabilidad |

|

10 |

Respeto a las normas |

|

|

|

|

|

Manos cerradas, no línea media |

|

|

|

|

|

|

|

|

Reacción susto exagerado |

|

|

6m |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

Juega con manos en supino |

|

|

|

|

|

Corto periodo de atención |

|

|

Ayuda a sentarse activamente |

|

|

|

|

|

Apático o muy inquieto |

|

|

Sostén sentado con apoyo |

|

|

|

|

|

No vocaliza |

|

|

Agarre voluntario |

|

|

|

|

|

Mira mucho sus manos |

|

|

Sonrisa social, tira trompetillas |

|

|

|

|

|

Manos cerradas |

|

|

|

|

|

|

|

|

No agarre voluntario |

|

|

|

|

|

|

|

|

No sostén sentado |

|

|

|

|

|

|

|

|

No ayuda a sentarse |

|

|

|

|

|

|

|

|

Se relaciona poco |

|

|

9m |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

Se sienta solo |

|

|

|

|

|

Manos poco activas, muy cerradas |

|

|

Gira el tronco al manipular objetos |

|

|

|

|

|

Agarre pobre sin pinzas |

|

|

Se para con ayuda |

|

|

|

|

|

No golpea cubitos |

|

|

Pinza digital |

|

|

|

|

|

No silabeo continuo |

|

|

Encuentra objetos parcialmente ocultos |

|

|

|

|

|

|

|

|

Cambia de mano primer objeto y acepta otro |

|

|

|

|

|

|

|

|

Repite monosílabas |

|

|

|

|

|

|

|

|

12m |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

Se para, da pasos con apoyo |

|

|

|

|

|

Observación y manipulación pobre |

|

|

Busca objetos ocultos |

|

|

|

|

|

No comprensión, ordenes sencillas |

|

|

Gira en cuatro puntos |

|

|

|

|

|

No encuentra objetos |

|

|

Explora objetos |

|

|

|

|

|

Vocabulario menos de tres palabras |

|

|

Sigue instrucciones simples |

|

|

|

|

|

No se incorpora |

|

|

Imita gestos |

|

|

|

|

|

Indiferencia al medio |

|

|

|

|

|

|

|

|

No responde a su nombre |

(Existencia observacional II. Evaluación Motivacional )

Anexo 12

Consejo Popular Colón Nuevo Vedado”

Curso 2008-2010

Modelo del Evaluador para el acompañante

Intervención Temprana de 0 a 12 meses

CFC- Centro Deportivo 1

- Datos generales: Periodo: 0-3 m 16 + 3 m 31

- Nombre y Apellidos de la madre: x

- Nombre y apellidos del adulto (a) que la representó a la Madre: x

- Edad Promedio:

- Sexo: F-M

- Municipio: Plaza Consejo: Colón

- Amenazas, Fortalezas y debilidades:

- Evaluación de la esfera social:

- Evaluación de la esfera motivacional:

- Evaluación de la esfera familiar:

- Cognitiva:

- Afectivo-Motivacional:

Anexo 14

Estructura del Diseño de Programa de Orientación a las madres según

Necesidades propias y del niño.

- Enfoque del Diseño

- Objetivos del Programa

- Diseñar una estrategia de orientación a familia que potencie el desarrollo de la madre, en el dominios cognitivos sobre estimulación y desarrollo del el periodo.

- Potenciar mediante un sistema de acciones educativas prácticas personalizadas y grupales de la madre, el desarrollo de los recursos emocionales y motrices del niño.

- Promover el desarrollo de habilidades sociales para la comunicación madre- bebé.

- Incorporar a la estrategia de orientación a la familia el trabajo sistemático de las necesidades motrices de 3 a 6 en niños con el periodo de 3 a 9 meses, por la vulnerabilidad de las acciones previa de estimulación.

- Actividad orientada a la solución de problemas.

- Desarrollo de tareas.

- Evaluación de los resultados

- Mecanismos fundamentales:

|

Comprensión de la madre de la importancia de la actividad. Planteamiento y solución de tareas, Expresión y Organización del aprendizaje Reflexión |

Sobre ellas descansa el aprendizaje de los distintos contenidos de la vida del niño y de las disciplinas preescolar, y los resultados profesionales. |

Teniendo en cuenta: Estructura de los mecanismos.

- Momentos o pasos

- Dimensiones

- Indicadores de efectividad

- Componentes del programa: objetivos, tareas de aprendizaje, métodos y sistema de control y evaluación, se fundamentan en estos aspectos, como sigue:

|

Componentes del programa: |

Basamento psicológico: |

|

objetivo generales y específico

|

Indicadores de necesidad madre y bebé |

|

Tareas |

Contenidos que propicien la estimulen el desarrollo motor del niño, el conocimiento de la madre, y el dominio practico de la madre en la estimulación del desarrollo del niño.(según mecanismo seleccionado: Pasos, indicadores) |

|

Métodos y técnicas empleadas |

En función de la activación de las Zonas Des. Próximo ( principios psicológicos) |

|

Sistema de Control y evaluación |

Según Indicadores para las muestras |

Anexo 15

Implementación de la Actividad Orientadora

Anexo 13

Marco teórico científico

- Programa Educa a tu hijo I, (1978). Colectivo de Autores Cubanos.

- A. Petrovski, (1976). Obra Psicología general.

- A. Makárenko, Obras (1974). Tomo II. Crecimiento y Desarrollo del niño

- Dr. Martínez Gómez, Cristóbal, (1986)Pediatría. Desarrollo psicológico normal.

- Dr. Mazorra, (1993-94) Teoría de Piaget. Conferencia Psicología y Desarrollo (Sensoriomotor stage and psychologies)

- Dr. Valdez Lazo, Francisco,(1974) T.I. Pediatría y Puericultura.

- Bequer Gladys. Tomo II Gimnasia para el Bebé

Comentarios recientes