Palabras claves: BALONCESTO/FEMENINO/COMPOSICION CORPORAL

Título: Influencia de la composición corporal en las atletas cubanas del Equipo Nacional de Baloncesto.

Autor(a): Lic. Judith Aguila Hernández

Centro de procedencia: Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (ESFAAR “Cerro Pelado”)

E_mail: judithah@uccfd.cu

Fecha de publicación: 14 de julio del 2011

Resumen:

Durante el año 2010 se pudo apreciar que la composición corporal de las atletas de baloncesto del equipo Nacional en su macrociclo en el período preparatorio no tenía cambios significativos.

Los resultados de las media no presentan grandes diferencias para el Peso corporal en Kg, el Porcentaje de Grasa y el Índice de Sustancia Corporal Activa entre etapas siguientes: Meso Introductorio, Meso Físico Básico, Final Meso Físico Básico y Meso Especial del Periodo Preparatorio, solo disminuye Adiposidad (∑6PL), lo cual esta en correspondencia con los estudios declarados por el Laboratorio de Desarrollo Físico del IMD.

Los resultados de las media por posiciones de juego (Centros, Delanteros y Defensas) no presentan grandes diferencias para el Peso corporal en Kg, el Porcentaje de Grasa y el Índice de Sustancia Corporal Activa entre etapas siguientes: Meso Introductorio, Meso Físico Básico, Final Meso Físico Básico y Meso Especial del Periodo Preparatorio, solo disminuye bruscamente la Adiposidad (∑6PL), no siendo así en el caso de las defensas que presentan un incremento en sus pliegues de adiposidad, siendo estas las jugadoras que deben presentar mayor velocidad en los movimientos, donde la grasa actuaría como lastre en su desarrollo.

Los resultados obtenidos nos demuestra, que la incidencia del entrenamiento fue disminuir grasa (∑6 PL), sin embargo, no manifestaron desarrollo de la musculatura esquelética ya que el IAKS es un estimador del desarrollo músculo esquelético y considera la cantidad de masa corporal activa relativa a la talla, durante el Periodo Preparatorio del macro 2010.

Texto completo

Introducción.

Se conoce que el Baloncesto en 1904 fue introducido en nuestro país por jóvenes cubanos que estudiaban en colegios norteamericanos y su práctica siempre estuvo sometida a los rigores de la discriminación y diferencias de clases, estando limitada a clubes y escuelas privadas (5).

El primer juego en Cuba se celebra el 13 de octubre de 1906 entre los equipos de Universidad de la Habana y YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos) ganado por el primero 19 x 16 (4).

El 18 de junio de 1932 fue fundada la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto Amateur) en Génova, Italia (1) (4). La primera Olimpiada donde participa el baloncesto fue en 1936 en Berlín, Alemania, pero solo en el sexo masculino, donde se adueñaron de los primeros lugares: EUA, Canadá y México por ese orden (8).

Hay que mencionar que el Baloncesto ha seguido dos sendas diferentes, mientras en Estados Unidos se apostó por el baloncesto profesional, creando la NBA en 1949, por el resto del mundo se mantenía como deporte amateur, y por tanto olímpico. Igualmente hay que anotar que los reglamentos de ambas facciones son diferentes en algunos aspectos, buscando siempre en la NBA el espectáculo. (6) Estos equipos profesionales seleccionan a los jugadores más prometedores en los denominados drafts. (3)

El Campeonato del Mundo masculino se celebró por primera vez en 1950 y el femenino en 1953; ahora se celebran cada cuatro años. En los femeninos, la antigua URSS ha vencido seis veces y Estados Unidos cinco (3).

El baloncesto femenino cubano ha cosechado importantes triunfos internacionales, aunque en la actualidad no se ostente supremacía mundial, se nos considera entre las naciones de poderío deportivo (5).

Principales resultados internacionales del baloncesto femenino cubano:

¨ En Juegos Olímpicos hemos obtenido el 4to lugar en Barcelona, España (1992), un 6to en Atlanta, EE.UU. (1996), 9no en Sídney, Australia (2000), para Atenas, Grecia (2004) y Beijing (2008) no se clasificó.

¨ En Mundiales logramos bronce en 1990 en Malasia,6to en Australia (1994),7mo en Alemania (1998), 9no en China 2002 y 11no en Brasil 2006.

¨ En Panamericanos se recoge que han sido campeonas en 3 ocasiones: 1979 en San Juan, Puerto Rico; 1999 en Winnipeg, Canadá y 2003 en Santo Domingo, República Dominicana).

¨ En el Centro-Básquet y Preolímpico de la Habana en 1999 se obtuvo el sitio de honor. Mientras tanto, en el Preolímpico de las Américas (septiembre/2007) en Valdivia, Chile se logró el 2do puesto detrás de EUA y en el reciente Preolímpico de Madrid, España (junio/2008) el 6to lugar que nos vetó de la clasificación. Y por último en el Centro-Básquet de Puerto Rico (julio/2008)

Uno de los aspectos más importantes de la selección es la pronosticación de las facultades deportivas. Un pronóstico seguro de los rendimientos deportivos debe no sólo prever la dinámica probable de los resultados, sino todos los factores más o menos sustanciales que determinan el papel de la maestría deportiva.

El baloncesto es un deporte de equipo aeróbico-anaeróbico alternado con un alto nivel de exigencia física, técnica y táctica (Franco y cols., 1998). Conlleva una serie de esfuerzos intermitentes, una alternancia de sprints cortos y de saltos y descansos activos o pasivos (Cometti, 2002). En la misma línea concluye Zaragoza (1996), quien afirma que se trata de un deporte aeróbico-anaeróbico alternado, con fases breves donde se producen acciones máximas. A este respecto, Lorenzo (1998) es muy claro al afirmar que se trata de un deporte de fuerza y velocidad. Y con una mayor concreción, considera que las cualidades físicas predominantes son: velocidad de reacción, capacidad de aceleración, velocidad gestual, fuerza explosiva y resistencia a los esfuerzos máximos (velocidad, fuerza explosiva).

Por otro lado la evolución tanto de las reglas como de la táctica ha dado lugar a la creación de tres posiciones específicas para los jugadores, existiendo unas características físicas y técnico-tácticas claramente diferenciadas entre ellas: bases, aleros y pívots (Sallet y cols., 2005). Las jugadoras base tienen un rol fundamental en la organización del juego, encargándose de subir el balón de campo defensivo a campo ofensivo, y ocupando posiciones lejanas a la canasta. Los aleros ayudan al base en la organización del juego y suelen ser los encargados de finalizar los contraataques, siendo jugadores ágiles y muy rápidos. Por último, los pívots ocupan posiciones cercanas al aro usando su superioridad en la talla y la masa corporal para las situaciones de rebote.

Debido a esta división por puestos específicos, las características antropométricas de los hombres jugadores de baloncesto en función de dichas posiciones han suscitado especial atención por parte de numerosos investigadores (Galiano, 1987; Janeira, 1994; Apostolidis y cols., 2003; Sallet y cols., 2005). Sin embargo, el número de estudios relacionados con las características antropométricas en mujeres jugadoras de baloncesto es muy escaso (Häkkinen, 1993; Smith y cols., 1991).

La antropometría se usa para sustentar o corregir la evaluación clínica, mediante la toma de mediciones físicas periódicas durante un período determinado, en el cual se observa la evolución del proceso, en comparación con tablas o curvas de referencia para individuos sanos en la edad correspondiente.

Desarrollo

Objetivo General

Determinar el perfil antropométrico de las jugadoras del Equipo Nacional de Baloncesto y la influencia de las etapas de preparación del macrociclo de entrenamiento, en los parámetros de la Composición Corporal de las atletas.

Materiales y métodos.

Durante toda la investigación se utilizaron métodos científicos con el objetivo de mantener una guía de trabajo que nos permitiera el desarrollo de la búsqueda, estos fueron los siguientes:

|

TEÒRICOS |

EMPÌRICOS |

|

HISTÒRICO- LÒGICO |

MEDICIÒN |

|

INDUCTIVO-DEDUCTIVO |

|

|

ANÀLISIS-SÌNTESIS |

El universo estuvo conformado con todas las deportistas de la Preselección Nacional de Baloncesto Femenino de Cuba que se le realizaron las mediciones de Composición Corporal.

Se utilizó como criterio para la distribución de las jugadoras por años, el de agrupar la misma cantidad por posiciones de juego en cada uno de ellos para que la muestra sea lo más homogénea posible. La muestra quedó conformada por un total de 20 atletas estudiadas a través de este año (6 pívots, 6 delanteras y 8 defensas).

Para cumplimentar el trabajo se recogieron y analizaron los datos archivados en las planillas antropométricas (ver anexos) que se encuentran en el Departamento de Desarrollo Físico del Instituto de Medicina Deportiva (IMD) de Cuba, referentes a deportistas que integraron dichas preselecciones. Se diseñó una base de datos en la cual se incluyeron las variables utilizadas de las hojas antropométricas. Para la selección se tuvo en cuenta que las atletas se hubieran realizado todas las medidas antropométricas que exige el protocolo de Yuhasz para la estimación de la composición corporal.

Las medidas antropométricas fueron tomadas en el Laboratorio de Cineantropometría del Instituto de Medicina del Deporte, en el horario de la mañana y los procedimientos para la recopilación de datos se realizaron siguiendo las recomendaciones técnicas propuestas por la Sociedad Internacional para el avance en Cineantropometría (ISAK, en sus siglas en inglés) que se expresan en la Convención Antropométrica de Airle, Virginia, USA (42) y por la metodología modificada del IMD de Cuba (43).

Las mediciones antropométricas fueron realizadas al comienzo de la preparación competitiva de dichas atletas. La recogida de datos fue realizada por personal especializado, en un modelo de planilla que aparece en anexos. Para la toma de medidas pares siempre se midió en el hemicuerpo derecho.

Las variables medidas, así como sus definiciones aparecen a continuación:

Peso corporal: Es la obtención del peso total con el mínimo de ropas posibles situado en el centro de la plataforma de una balanza, sin tener ningún apoyo.

Procedimiento: El sujeto se pesó según las siguientes normas: situado en el centro de la plataforma de la balanza, sin estar el cuerpo en contacto con nada que esté a su alrededor; desnudo o con la mínima cantidad de ropa cuyo peso esté estandarizado, es decir, se conocía el peso del vestuario para restarlo al valor obtenido.

Talla (Estatura): Distancia entre el vertex y el plano de sustentación, estando el sujeto en posición de atención antropométrica, con la cabeza en el plano de Frankfort. El occipital, la espalda, los glúteos y los talones deben estar en contacto con la barra vertical. Es tomada por medio de un estadiómetro de Holtain con precisión de 0,1cm.

Pliegues cutáneos: Los pliegues cutáneos se tomarán con un calibrador de pliegues cutáneos marca Holtain con una presión constante de sus ramas (10g/mm²) y precisión de 0,2 mm. La técnica de medida es la misma para todos los pliegues describiéndose como sigue. Después de localizar el punto a medir con precisión se pinza el pliegue de grasa con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda (los diestros), asegurándose de pinzar únicamente tejido epitelial y adiposo y nada de masa muscular. Seguidamente se aplica el calibrador de grasa 1cm por debajo del punto de pinzamiento, manteniendo el calibrador sujetando el pliegue durante dos segundos, leyendo la medida antes de retirar el calibrador (Ross y Marfell Jones, 1991).Todos los pliegues serán tomados en el lado derecho(46)(47). A continuación procedemos a dar una explicación del procedimiento que se usa para la toma de los seis pliegues contenidos en el Protocolo de Yuhasz

PLIEGUES CUTÁNEOS

a) El tipo de plicómetro utilizado. El factor clave de la precisión del plicómetro es la presión ejercida por las ramas, que suele estar entre los 9 y 20 gr/mm2, sin variar más de dos gr/mm2 en su recorrido entre los 2 y los 40 mm.

b) La localización del pliegue. Algunos pliegues son bastante fáciles de localizar y no presentan excesivas variaciones cuando se realizan varias mediciones. Sin embargo, otros como el pliegue del muslo y abdominal, suelen registrar más variación- En general, cuanto mayor sea el pliegue más difícil será realizar dos tomas similares, debido a la presión de las pinzas hacen que el panículo adiposo se distribuya de manera diferente en cada medición.

c) El tamaño del pliegue. Con los dedos pulgar e índice se debe coger solamente el tejido subcutáneo. Para cerciorarnos de que no hayamos cogido tejido muscular, se puede pedir al sujeto que contraiga y relaje el músculo. El plicómetro se debe situar a 1 cm de los dedos y con las ramas del mismo perpendiculares a la superficie que estamos midiendo, tratando de coger el pliegue mínimo.

d) La lectura del resultado. En casos de pliegues grandes, la lectura del plicómetro va disminuyendo muy rápidamente en los primeros instantes de la medición y, tras un periodo de disminución mucho más lenta, acaba estabilizándose. En estos casos, la lectura se suele realizar a los dos segundos del comienzo de la medición y manteniendo, siempre, la presión con los dedos.

e) El número de toma realizada. Al menos se precisan 2 ó 3 medidas de un mismo pliegue, de los cuales se coge la media.

f) El posicionamiento del plicómetro. Debe estar formando 90º con el segmento donde se localiza el pliegue que estamos midiendo.

g) Las mediciones no se deberían tomar tras la competición. El ejercicio, el agua caliente y el calor corporal hace, que se incremente el flujo sanguíneo, por lo que se incrementa el tamaño de los pliegues. También se ha sugerido que la deshidratación puede influir en la tensión y turgencia de la grasa subcutánea, sin embargo, no se han obtenido diferencias significativas al respecto (Norton et al., 2000, en ISAK, 2001).

- Pliegue subescapular (PSE)

- Pliegue del tríceps (PTR)

- Pliegue suprailíaco anterior (PSIA)

- Pliegue periumbilical (PPU)

- Pliegue del muslo medio (PMM)

- Pliegue de la pierna medial (PPM)

Resultados

Un aspecto debatido en la literatura especializada es la especialización dentro de los deportes de conjunto (20)(28)(67)(68). Por lo general los perfiles están en correspondencia con la posición que desempeñan las jugadoras en el terreno.

El baloncesto no escapa a esto y como evidencia se tienen los estudios de Canda (40), Santamaría (5) y Rico (68), en los cuales existieron diferencias entre pívots, delanteras y defensas dentro del baloncesto femenino.

A continuación presentaremos los resultados por posiciones que desempeñan las jugadoras, de los parámetros de la Composición Corporal en el transcurso de las diferentes etapas de preparación deportiva.

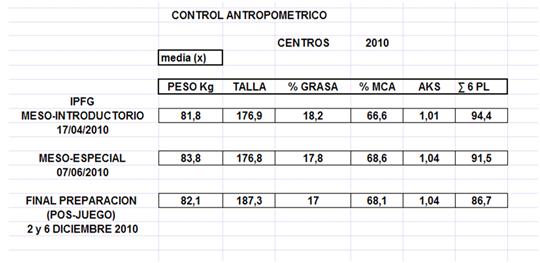

Tabla No 1

Como se puede observar en la Tabla No 1, las Jugadoras que se desempeñan como pivots, de la pre-selección nacional femenina de baloncesto obtuvieron una media X de 81,8 Kg de peso corporal en el Meso Introductorio. Esta media (X) fue aumentada a 83,8 Kg. durante la influencia del Meso Especial y a su Final de la Preparación (pos juego) con media (X) de 82,1 Kg. Esta tendencia al aumento de peso corporal debe relacionarse con otros parámetros de la composición corporal.

Continuando la descripción de los resultados de la tabla No 5, el % de Grasa de nuestras atletas centros decreció durante los diferentes meso ciclos planificados para estas jugadoras de una media (X) de 18,2 % de Grasa en el Meso Introductorio, solo lográndose 17,8 % de Grasa en el Meso Especial lo cual es un disminución muy ligera y se culmino el proceso con una media (X) de 17 % de Grasa, lo cual a todas luces es poca esta disminución. El otro indicador por nosotros utilizado para controlar la composición corporal de las jugadoras de baloncesto de la preselección, nacional es la Masa Corporal Activa (% MCA.) En el Meso Introductorio nuestras atletas centros obtuvieron un a media (X) de 66,6 % de MCA, aumentando en el Meso Especial a una media (X) de 68,6 %, sin embargo, disminuye pos competencia la Masa Corporal Activa a una media (X) de 68,1 %.

El siguiente parámetro que analizaremos en la tabla No 1 es el Índice de Sustancias Corporal Activa (AKS) como todos conocen es un estimador del desarrollo muscular esquelético que se expresa en gr/cm3.

En el Meso Introductorio la media (X) del Índice AKS fue de 1,01 gr/cm3, en el Meso Especial se obtuvo un muy ligero incremento de la media (X) 1,04 gr/cm3, Este Índice Sustancial Corporal Activa (AKS) se mantuvo al Final de la Preparación (pos Juego) con 1,04 gr/cm3. A todas luces nuestras atletas centros, no manifestaron gran desarrollo de la musculatura esquelética durante el macro 2010.

Por último analizaremos los resultados de la sumatoria de los 6 pliegues ∑6 PL para la obtención de la Adiposidad general y que resulta ser el usado por la ecuación de Yuhasz.

Durante el año 2010 nuestras atletas centros disminuyeron los niveles de adiposidad a tenor de la sumatoria de los 6 pliegues implicados. Esta aseveración lo demuestra que nuestras atletas centros en el Meso Introductorio iniciaron su preparación con una media (X) de 94,4 mm como sumatoria de los Pliegue subescapular (PSE), Pliegue del tríceps (PTR), Pliegue suprailíaco anterior (PSIA), Pliegue periumbilical (PPU), Pliegue del muslo medio (PMM) y Pliegue de la pierna medial (PPM), sin embargo producto de la preparación esta media se ve disminuida en el Meso Especial con una media (X) de 91,5 mm y más aun en Meso Especial con una media (X) de 86,7 mm. Lográndose disminución de la adiposidad de nuestras atletas centros de la preselección nacional durante la preparación 2010.

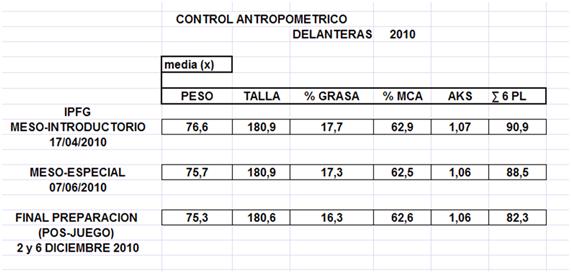

Tabla No 2

Como se puede observar en la Tabla No 2, las Jugadoras que se desempeñan como delanteras, de la pre-selección nacional femenina de baloncesto obtuvieron una media X de 76,6 Kg de peso corporal en el Meso Introductorio. Esta media (X) fue disminuida a 75,7 Kg. durante la influencia del Meso Especial y con media (X) de 75,3 Kg al Final de la Preparación (pos juego). Esta tendencia de la disminución de peso corporal debe relacionarse con otros parámetros de la composición corporal.

Se presenta los resultados de la Talla con una media (X) de 180,9 cm que solo ofrece disminución de 0,3 cm en la última medición

Continuando la descripción de los resultados de la tabla No 6 el % de Grasa de nuestras atletas delanteras decreció ligeramente durante los diferentes meso ciclos planificados para estas jugadoras de una media (X) de 17,7 % de Grasa en el Meso Introductorio, de 17,3 % de Grasa en el Meso Especial se culmino el proceso al Final de la Preparación (pos juego) con una media (X) de 16,3 % de Grasa, lo cual a todas luces influyo en la baja del peso corporal de las atletas delanteras del equipo. El otro indicador por nosotros utilizado para controlar la composición corporal de las jugadoras de baloncesto de la preselección, nacional es la Masa Corporal Activa (% MCA.) En el Meso Introductorio nuestras atletas delanteras obtuvieron un a media (X) de 62,9 % de MCA, disminuyendo en el Meso Especial a una media (X) de 62,5 % de MCA. y al Final de la Preparación (Pos juego) una media (X) de 62,6 %. de Masa Corporal Activa.

El siguiente parámetro que analizaremos en la tabla No 6 es el Índice de Sustancias Corporal Activa (AKS) como todos conocen es un estimador del desarrollo muscular esquelético que se expresa en gr/cm3.

En el Meso Introductorio la media (X) del Índice AKS fue de 1,07 gr/cm3, en el Meso Especial se obtuvo una media (X) de 1,06 gr/cm3, al Final de la Preparación la media (X) del Índice de Sustancia Corporal Activa se mantuvo 1,06 gr/cm3. A todas luces nuestras atletas delanteras, no manifestaron desarrollo de la musculatura esquelética durante el macro 2010.

Por último analizaremos los resultados de la sumatoria de los 6 pliegues ∑6 PL para la obtención de la Adiposidad general y que resulta ser el usado por la ecuación de Yuhasz.

Durante el año 2010 nuestras atletas centros disminuyeron los niveles de adiposidad a tenor de la sumatoria de los 6 pliegues implicados. Esta aseveración lo demuestra que nuestras atletas delanteras en el Meso Introductorio iniciaron su preparación con una media (X) de 90,9 mm como sumatoria de los Pliegue subescapular (PSE), Pliegue del tríceps (PTR), Pliegue suprailíaco anterior (PSIA), Pliegue periumbilical (PPU), Pliegue del muslo medio (PMM) y Pliegue de la pierna medial (PPM), sin embargo producto de la preparación esta media se ve disminuida en el Meso Especial con una media (X) de 88,5 mm y más aun al Final de la Preparación (Pos juego) con una media (X) de 82,3 mm. lo cual demuestra la disminución de la adiposidad de nuestras atletas delanteras de la preselección nacional, durante la preparación 2010.

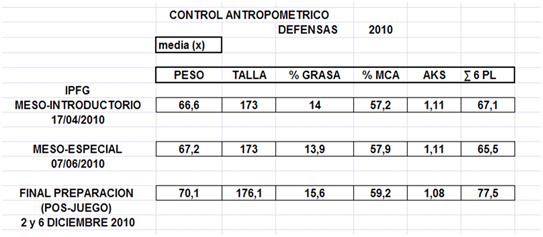

Tabla No 3

Observando la Tabla No 3 en el Meso Introductorio, las Jugadoras que se desempeñan como defensas, de la pre-selección nacional femenina de baloncesto obtuvieron una media (X) de 66,6 Kg de peso corporal en el Meso Introductorio. Esta media (X) fue aumentada a 67,2 Kg. en el Meso Especial y se incremento al Final de la Preparación (Pos juego) con (X) de 70,1 Kg. Esta tendencia de incremento del peso corporal debe relacionarse con otros parámetros de la composición corporal.

Continuando la descripción de los resultados de la tabla No 7 el % de Grasa de nuestras atletas defensas se incremento durante los diferentes meso ciclos planificados para estas jugadoras de una media (X) de 14 % de Grasa en el Meso Introductorio, en el Meso Especial con una media (X) de 13,9 % de Grasa, aconteciendo su incremento en el Final de la Preparación (Pos juego) .con una media de 15,6 % de Grasa, cuestión bastante paradójica, que las defensas posean mayor % de Grasa al Final de la Preparación y pos juego.

El próximo indicador por nosotros utilizado para controlar la composición corporal de las jugadoras de baloncesto de la preselección, nacional es la Masa Corporal Activa (% MCA.) En el Meso Introductorio nuestras atletas defensas obtuvieron un a media (X) de 57,2 %., aumentando muy ligeramente en el Meso Especial a una media (X) de 57,9 %, incrementándose al Final de la Preparación (Pos juego) con una media (X) de 59,2 %.

El próximo parámetro que analizaremos en la tabla No 7 es el Índice de Sustancias Corporal Activa (AKS) como todos conocen es un estimador del desarrollo muscular esquelético que se expresa en gr/cm3.

En el Meso Introductorio la media (X) del Índice AKS fue de 1,11 gr/cm3, en el Meso Especial se mantuvo una media (X) de 1,11 gr/cm3, al Final de la Preparación (Pos juego) disminuyo a una media de 1,08 gr/cm3. A todas luces nuestras atletas defensas, no manifestaron desarrollo de la musculatura esquelética durante el macro 2010.

Por último analizaremos los resultados de la sumatoria de los 6 pliegues ∑6 PL para la obtención de la Adiposidad general y que resulta ser el usado por la ecuación de Yuhasz.

Durante el año 2010 nuestras atletas defensas disminuyeron los niveles de adiposidad a tenor de la sumatoria de los 6 pliegues implicados. Esta aseveración lo demuestra que nuestras atletas centros en el Meso Introductorio iniciaron su preparación con una media (X) de 67,1 mm como sumatoria de los Pliegue subescapular (PSE), Pliegue del tríceps (PTR), Pliegue suprailíaco anterior (PSIA), Pliegue periumbilical (PPU), Pliegue del muslo medio (PMM) y Pliegue de la pierna medial (PPM), sin embargo producto de la preparación esta media se ve disminuida en el Meso Especial con una media (X) de 65,5 mm y contradictoriamente al Final de la Preparación se dispara la media (X) con un valor de 77,5 mm lo cual demuestra la no disminución de la adiposidad de nuestras atletas defensas de la preselección nacional, durante la preparación 2010.

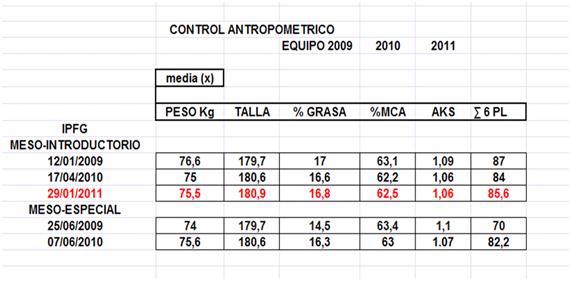

Tabla No 4

Presentamos en la tabla No 4 los resultados de los parámetros de la Composición Corporal en los diferentes meso ciclos de preparación deportiva de la preselección nacional de baloncesto femenino en el año 2010.

El peso corporal en el Meso Introductorio logro una media(X) de 75 Kg. aumentando a 75,6 kg. en el Meso Especial, logrando un muy ligero aumento al Final de la Preparación (Pos juego) con media (X) de 76,8 Kg un muy ligero aumento del peso corporal como equipo.

Continuando nuestro análisis de los resultados del equipo femenino, se muestra en dicha tabla No 8 la media (X) del % de Grasa, la cual en el Meso Introductorio fue de 16,6 % de Grasa, disminuyendo a 16,3 % en el Meso Especial, continuando con una media (X) de 16,4 % de Grasa al Final de la Preparación (Pos juego) lo cual nos indica la poca influencia del los Meso ciclos en el % de Grasa.

En cuanto al parámetro de Masa Corporal Activa (% MCA) el equipo de baloncesto femenino incremento muy ligeramente al final de los meso ciclos aplicados a la preparación deportiva. En el Meso Introductorio se obtuvo una media (X) de 62,2 % de Masa Corporal Activa (% MCA) mientras que en el Meso Especial esta aumento ligeramente a una media de 63 % de MCA, al Final de la Preparación (Pos juego) con una media (X) de 64 %. es necesario reconocer estos muy ligeros incrementos del % de Masa Corporal Activa ( % MCA) durante la preparación deportiva.

Agregando otro de los resultados interesantes lo es el Índice de Sustancia Activa (AKS) que como ya hemos explicado en transcurso de la tesis, es un estimador del desarrollo de la masa esquelética que se expresa en gr/cm3. Durante los diferentes Meso ciclos de preparación este Índice estuvo mas inmóvil que móvil. En el Meso Introductorio el equipo obtuvo una media de 1,06 gr/cm3 la cual se mantuvo también en el Meso Especial con 1,07 gr/cm3. Obteniéndose al Final de la Preparación (Pos juego) una media (X) 1,06 gr/cm3 al igual que en el Meso Introductorio. Podemos agregar por estos resultados el no desarrollo de la musculatura esquelética en esta preparación.

Para finalizar presentamos los resultados de la adiposidad de nuestras jugadoras de baloncesto de la preselección nacional, en la ultima columna de la tabla No 4 se expresa que en el Meso Introductorio la media (X) de la sumatoria de los 6 Pliegues fue de 84 mm., mientras que en el Meso Especial disminuyo la media(X) a 82,2 mm sin embargo, al Final de la Preparación (Pos juego) se incremento a una media (X) de 82,9 mm Como se puede observar la media (X) variable Peso Corporal en kg. se incrementa durante los diferentes micro ciclos de preparación en nuestras atletas, sin embargo como las medias del % de Grasa y la de la sumatoria de los 6 pliegues que declaran la adiposidad de las atletas, poseen ondulaciones son muy discretas y los incrementos muy ligeros del % Masa Corporal Activa (% MCA) e Índice de Sustancia Activa (AKS) gr/cm3, los cuales son vitales para el entrenamiento deportivo y su competición.

Tabla No 5

Los resultados expresados en la tabla No 5 los indicadores de la Composición Corporal nos indican la poca incidencia que tiene las cargas aplicadas al equipo en los años analizados.

Como se observa no hay variaciones en el Peso Corporal, la Talla, el % de Grasa, el % MCA, en el Índice AKS y en la adiposidad.

Conclusiones

- Los resultados de las media(X) no presentan grandes diferencias para el Peso corporal en Kg, el Porcentaje de Grasa (% de Grasa) y el Índice de Sustancia Corporal Activa (AKS) entre etapas siguientes: Meso Introductorio, Meso Físico Básico, Final Meso Físico Básico y Meso Especial del Periodo Preparatorio (PP), solo disminuye Adiposidad (∑6PL), lo cual esta en correspondencia con los estudios declarados por el Laboratorio de Desarrollo Físico del IMD.

- Los resultados de las media(X) por posiciones de juego (Centros, Delanteros y Defensas) no presentan grandes diferencias para el Peso corporal en Kg, el Porcentaje de Grasa (% de Grasa) y el Índice de Sustancia Corporal Activa (AKS) entre etapas siguientes: Meso Introductorio, Meso Físico Básico, Final Meso Físico Básico y Meso Especial del Periodo Preparatorio (PP), solo disminuye bruscamente la Adiposidad (∑6PL), no siendo así en el caso de las defensas que presentan un incremento en sus pliegues de adiposidad, cosa esta que produce una contradicción al ser estas las jugadoras que deben presentar mayor velocidad en los movimientos y la grasa actuaría como lastre en su desarrollo.

- Los resultados obtenidos nos demuestra, que la incidencia del entrenamiento fue disminuir grasa (∑6 PL), sin embargo, no manifestaron desarrollo de la musculatura esquelética ya que el IAKS es un estimador del desarrollo músculo esquelético y considera la cantidad de masa corporal activa relativa a la talla, durante el Periodo Preparatorio del macro 2009.

Bibliografía.

- Andrade, F; Previnaire, J y Stturbois, X. (1990). Crecimiento y ejercicio físico. Archivos de medicina del deporte,7,27,285-293.

- Anstrand, P; Rodahl,K. (1985). Fisiología del trabajo físico.Ed Panamericana. Buenos Aires.216-240.

- Blair,S; kohl, H; Paffenbarger, R; Clark, D; Couper, K y Gibbons, I. (1989). Physiacl fitness and all- cause mortality: a prospective estudy of healthy men and women. Jama. 262: 2395-2401.

- Bompa;T. (1987). La selección de atletas con talento. RED. Vol1 46-54.

- Browser: Any – Revista Internacional de Ciencias del Deporte = International Journal of Sport Science, ISSN 1885-3137, Vol. 5, Nº. 15, 2009, pags. 1-16

- Carter J. E. L, Heath B. H. Somatotyping development and applications. Cambrigde: Cambrigde University Press. 1990.

- Carter J. E. L. The somatotypes of athletes. A review. Human Biology; 42:535-569. 1970.

- Comas, Juan (1996): “Manual de Antropología Física”. UNAM.

- Comité Olímpico Argentino. Hera Argentina Olímpica; 23(18). . 2003.

10. Cuadrado, G. (1995). Estudio de la resistencia. En: Mora, J. Teoría del entrenamiento y acondicionamiento físico (145-153). Córdoba: COPLEF de Andalucía.

11. De la cruz, J. (1989). Desarrollo armónico y fisiológico del niño y del adolescente. En: Antón, J. Entrenamiento deportivo en la edad escolar (25-27). Málaga: Unisport.

12. Delgado, M. (1994). Metodología para el desarrollo de la resistencia en la pubertad y en la adolescencia. Revista de entrenamiento deportivo. 4,4,26-29.

13. Delgado, M. (1995). Fundamentación anatómica y funcional del rendimiento y del entrenamiento de la resistencia del niño y del adolescente. Motricidad. 1,97-110.

14. Devis, J y Peiró, C. (1992). El ejercicio físico y la promoción de la salud en la infancia y en la juventud. Gaceta sanitaria, 6,33,263-267.

15. Esparza Ros F. Manual de cineantropometría. Pamplona: Femede. 1993.

16. Galilea, J; Estruch, A y Galilea, B. (1986). Especialización precoz. Apunts, 23,15-23.

17. García, J; Navarro, M y Ruiz, J. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Madrid: Ed Gymnos.

18. Garcia, Pedro (1990): “Nociones de Antropología Aplicada al Deporte”. Ed. LAGOVEN.Caracas.

19. Garcia,V: Xabier;L. (1987). Entrenamiento de la resistencia. Ed. Gymnos. Madrid. 284-321.

20. Georgescu, M. (1987). Criterios científicos de la selección deportiva. Cuadernos de atletismo.7, 30-44.

21. Gris G. M. Componentes del somatotipo y ecuaciones antropométricas. Apunts. Medicina de l’esport; 137:5-16. 2001.

22. Gualdi-Russo E, Graziani, I. Anthropometric somatotype of Italian sport participants. J Sports Med Phys Fitness; 33(3):282-291. 1993.

23. Gutiérrez, A. (1992). El ejercicio y el deporte como medio de mejorar la salud infantil. En: Marcos, J, Medicina del deporte (79-88). Cádiz: Comité olímpico español.

24. Hahn, E (1988). Entrenamiento con niños. Barcelona. Ed. Martínez Roca.

25. Hawes M. R, Sovak D. Morphological prototypes, assessment and change in elite athletes. Journal of Sports Sciences; 12:235-242. 1994.

26. http://ocw.upm.es /educación física –y-deportiva/ kinantropometría/contenidos/temas/tema %202.pdf

27. http://www agevital.com/salud/pliegues.

28. http://www.ubu.es/investig/aulavirtual/trabajos_04/composicion_corporal.pdf

29. Klisouras,V;Prnay,F;Petit,J.(1973). Adaptation to masimal training effort: genetics and age. Journal App.Phys. 35-2;288-293.

30. Laska, T (1986): “Antropología deportiva”. Boletín Soc. Esp. Antropología Biológica. N°7.Madrid.

31. LEGIDO ARCE, J.C. (1987): “Crecimiento, ejercicio físico y especialización”. Rev. Española de Educación Física y Deportes, nº 19, pp. 14-18. Madrid. C.G. COPLEF

32. Legido, J. (1987). El entrenamiento y la especialización del niño. En: Jornadas sobre medicina y deporte en la edad escolar (1-10). Málaga: Unisport.

33. Lentini N. A, Gris G. M, Tarantino J. L, Dolce P. A, Giacchino D. E. “EQUANTHROPOS – Software de antropometría”. www.equanthropos.com.ar. Buenos Aires, Argentina. 2002.

34. Mac Dougall J. D, Green H. J, Wenger H. A. Evaluación fisiológica del deportista. Barcelona: Editorial Paidotribo. 1995.

35. Macek, M. (1985). Indications and contraindications for sports in children and adolescents. International council of sport science and phisical education review, 8,47-54.

36. Malina, R; Meleski, B y Shoup, R (1982). Características antropométricas y madurez de los deportistas de la edad escolar. Clínicas didácticas de Norteamérica. 8,1283-1302.

37. Manno, R. (1988). Adaptación al entrenamiento. Stadium. 22, 131, 33-41.

38. Martín, N. (1989). Bases generales del entrenamiento con niños En: Ribas y col. Educación para la salud en la práctica deportiva escolar. (81-112). Málaga: Unisport.

39. Martín,N. (1997). Periodos críticos y entrenabilidad. En: I curso de medicina y deporte de base. Instituto andaluza del deporte. Huelva.1-21.

40. Mathur DN, Toriola AL, Igbokwe NU. Somatotypes of Nigerian athletes of several sports. British Journal of Sports Medicine; 19(4):219-220.. 1985.

41. Matthews P, Morrison I. Gran Guinness de deportes – Historia, records y campeones de todos los deportes. Santa Fe de Bogotá: Editorial Voluntad. 1992.

42. Mcardle; W; Kactch, F Kacth,V.(1990). Fisiología del ejercicio. Alianza deporte. Madrid. 196-197;322-327;414-416.

43. Nadori; L. (1987). El tiempo de construir. Revista de entrenamiento deportivo. 1,3,9-17

44. Narváez P.G.E., Flores P T.,Chávez E., Cevallos F., Satelices R., Moreno J., Salas L y Cano J. Primeras tablas de percentiles para talla, peso, predicción de talla adulta, requerimientos calóricos, porcentaje de grasa e Índice de masa corporal. Congreso Internacional de Medicina de Deporte III Encuentro, 4-7 de diciembre del 2000.

45. P Gaspar – Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la …, 2002 – dialnet.unirioja.es

46. P Gaspar http://digitool-uam.greendata

47. Pancorbo, A y Blanco, J. (1990). Consideraciones sobre el entrenamiento en la niñez y en la adolescencia. Archivos de medicina del deporte, 7,27,309-314.

48. Pancorbo, S (1995). Entrenamiento deportivo y conducción biológica de los talentos de alta competición. En: indicadores para la selección de talentos deportivos. Consejo superior de deportes. Madrid. 147-156.

49. Peña, María Eugenia (1991): “Crecimiento y respuesta morfofuncional al ejercicio”. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. vol. 2 (6) pp. 143-157 http://cdeporte.rediris.es/revista/revista6/evaluacion.htm

51. Perez, Betty: “Efectos del entrenamiento sobre el crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes”. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de FACES. Caracas.

52. -Petrovski, A.V (1979). Psicología General. La Habana. Editorial Pueblo y Educación Programa y Orientaciones Metodológicas de Primer Ciclo. MINED.CUBA

54. Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte – vol. 2 – número 6 – octubre 2002 – ISSN: 1577-0354

Comentarios recientes